История

С петровских времен

Городская больница №40 Курортного района – одно из старейших медицинских учреждений Петербурга, чья история отсчитывается с петровских времен.

14 ноября 1748 года состоялось открытие при оружейном заводе в Сестрорецке первого стационара — лазарета на 50 коек. Это была одна из первых больниц в России, которую можно считать прародительницей современной клиники.

Изображение первого петровского лазарета в Санкт-Петербурге

В течение XVIII – XXI веков менялись только число коек, название и месторасположение в нашем городе этого лечебного учреждения. Но по функциям больница являлась правопреемником предыдущих медицинских учреждений и оставалась единственным стационаром для жителей Сестрорецка.

Важный этап в развитии здравоохранения в России был связан с земской реформой.

В 1874 году Сестрорецкая волость также получила своего врача, но у него не было постоянного приемного покоя. И лишь в 1884 году под земскую больницу для женщин и детей в Сетрорецке были переданы освободившиеся Никольские казармы.

Весь штат этого лечебного учреждения состоял из врача, фельдшера и акушерки.

Советский период

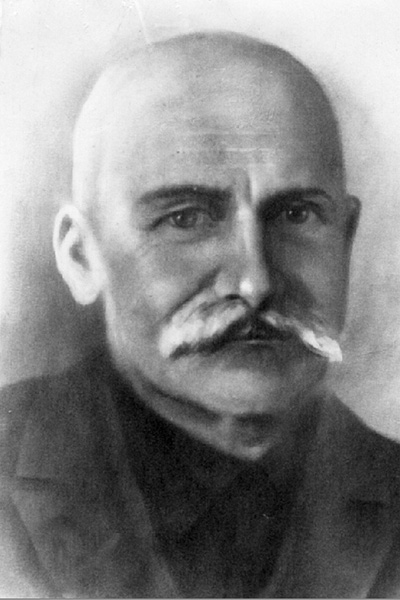

Советский период существования больницы связан с именем замечательного человека, талантливого врача – хирурга Сергея Юльевича Малевского (1869 –1934), о котором в Сестрорецке до сих пор помнят старожилы.

|

| Главный врач Сестрорецкой больницы (1917-1934г.г.), хирург Сергей Юльевич Малевский |

В 1926 году Сестрорецкая больница с амбулаторией располагала 125 койками, а в ее штате числилось и 11 врачей. Хирургическим отделением на 40 коек в этой больнице заведовал сам Сергей Юльевич Малевский.

Время было тяжелое, в больнице и поликлинике не хватало оборудования, белья, медикаментов, перевязочного материала — использовали мох, который заготавливался всем персоналом во главе с С.Ю.Малевским. Первоклассный хирург, С.Ю.Малевский много оперировал, проводил сложные для своего времени операции на желудке, кишечнике, желчном пузыре.

Со временем он не считался, приходил в больницу ежедневно, в том числе в вечернее время и выходные дни, нередко оставался у постели тяжелобольного на ночь.

С 1936 года работа по оказанию медицинской помощи среди местного населения Сестрорецка осуществлялась на базе больницы имени Олицкого, имеющей 180 коек и поликлиники, к которой в 1936 году было пристроено новое здание. К 1937 году в лечебных заведениях Сестрорецка работало 40 врачей.

Великая Отечественная война

О больнице в годы Великой Отечественной войны имеются лишь фрагментарные сведения. Во время войны город был сильно разрушен. В больницу было несколько прямых попаданий, она серьезно пострадала.

В первый период войны, когда на Карельском перешейке шли ожесточенные бои, до развертывания в Сестрорецке эвакогоспиталей весь поток раненых направлялся в больницу имени Олицкого. Менее чем за месяц боевых действий медики больницы оказали необходимую лечебную помощь 223 военнослужащим.

Память о медиках Сестрорецка периода Великой Отечественной войны хранят не только архивные документы, страницы воспоминаний и исторические исследования. Благодарность и уважение подвигу медиков военной поры живет в сердцах сотрудников Городской больницы № 40.

Послевоенный период

С января 1946 года, после демобилизации из армии, главным врачом Сестрорецкой больницы становится известный врач-хирург, заслуженный врач РСФСР Николай Евгеньевич Слупский (1899-1964г.г.).

|

| Главный врач Сестрорецкой больницы (1946-1964г.г.), заслуженный врач РСФСР, хирург Николай Евгеньевич Слупский |

Николай Евгеньевич Слупский послужил прообразом героя романов известного отечественного писателя Юрия Павловича Германа (1910-1967) — трилогии «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты служишь», «Здравствуйте, доктор!» и повести «Повесть о докторе Николае Евгеньевиче».

Н.Е. Слупский с коллективом.1959 год

24 июля 1963 года стало днем создания Больницы №40. В то время она называлась «Объединенной больницей № 40 Сестрорецкого района Ленинграда».

Больница получила новый импульс для своего развития: она расширилась со 150 до 680 коек, открылось 12 новых отделений, в том числе первое в Ленинграде специализированное проктологическое отделение, которое возглавлял кандидат медицинских наук, главный проктолог Ленинграда Борис Леонидович Канделис.

В этот период начался новый этап в истории больницы № 40, связанный с организацией первого в нашей стране центра восстановительной медицины и реабилитации.

Настоящее больницы

В октябре 2005 года главным врачом больницы № 40 стал профессор, доктор медицинских наук Сергей Григорьевич Щербак. До своего назначения его деятельность была связана с Военно-медицинской академией, кафедрой военно-полевой терапии. С приходом Сергея Григорьевича началось широкомасштабное восстановление всей больницы и в частности — центра реабилитации.

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 40»

Сергей Григорьевич Щербак

В настоящее время ГБУЗ «Городская больница №40» входит в пятёрку наиболее мощных 1000- коечных стационаров Санкт-Петербурга и занимает ведущее место по числу коек (598) восстановительного лечения и медицинской реабилитации в России.